ELISA外源性干扰物质会影响抗体和抗原结合,导致分析物浓度假高或假低,从而导致结果不准确。这些干扰物质非目标分析物,可能来自各种外源,例如样品处理不当,或存在于患者血液中,例如脂质、胆红素或血红蛋白。了解这些干扰因素对于准确的诊断和治疗至关重要。

标本溶血

血红蛋白中的血红素基因有类似过氧化的活性,如果以辣根过氧化物酶(HRP)为标记酶的酶联免疫吸附实验(ELISA)中,如血清标本中血红蛋白浓度较高,其在温育过程就会被吸附在固相,从而在后面加入的HRP和底物反应显色和发光,导致假阳性结果。

如何避免这种影响

-

保证样本质量:这是最重要的一步。在采集和处理血液样本时,要尽量轻柔,避免剧烈震荡或反复冻融,以防止溶血。离心得到的血清或血浆应该是清澈淡黄色的,而不是粉红色或红色。

-

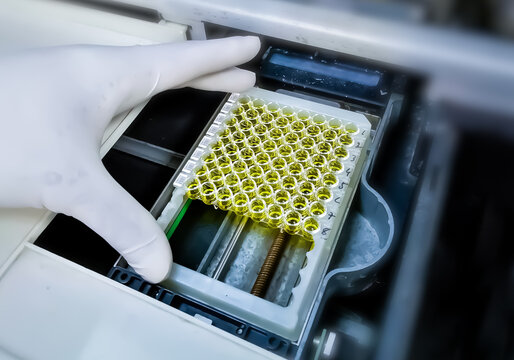

充分洗涤:ELISA实验中的洗涤步骤至关重要。充分的洗涤可以洗掉未结合的物质,包括那些非特异性吸附在孔板上的血红蛋白,从而降低背景信号。

-

设置合适的对照:设置不加一抗或二抗的空白对照孔,如果这些孔也出现了明显的颜色,则很可能是由样本中的内源性类过氧化物酶(如血红蛋白)活性引起的。

样本被细菌污染

如果样本被细菌污染,这些细菌可能含有内源性的过氧化物酶/过氧化氢酶就会成为一个严重的干扰源,在ELISA实验中产生非特异性显色,进而干扰测定结果,造成假阳性。

如何避免这种影响:

在加入HRP标记的抗体之前,用3%的过氧化氢(H₂O₂)溶液处理样本/固相载体(如ELISA板、IHC切片)10-15分钟,然后用缓冲液(如PBS或PBST)彻底洗涤。

样本保存不当

如果样本保存不当,血清中IgG可聚合成多聚体、AFP可形成二聚体。在ELISA实验中,尤其是间接ELISA法,IgG聚合体和内源性酶会导致本底过深,AFP二聚体会导致结果偏低。

如何避免这种影响:

样本保存合适的温度,避免样本反复冻融,在进行ELISA实验可以做对照

标本凝集不全

在进行临床实验中,血液还未开始凝固时候强行离心分离血清,此时血清仍残留部分纤维蛋白原,在ELISA检测中容易造成假阳性结果。

如何避免这种影响:

血液样本收集后,应在室温下静置一段时间(例如30-60分钟),待其完全凝固后,再通过离心分离上清,即可获得血清。

样本管中添加物质

抗凝剂(如肝素、EDTA)、酶抑制剂(如NaN3)及快速分离血清的分离胶等均对ELISA测定有一定干扰作用。例如,肝素抗凝血浆会增加OD值,EDTA、NaN3可抑制ELISA系统中辣根过氧化物酶活性,从而影响检测结果,可能导致假阴性。

如何避免这种影响:

遵循说明选对样,规避干扰做好验证。

样本中存在的内源性及外源性干扰物质,对ELISA实验结果的准确性具有决定性影响,甚至可以使整个实验功亏一篑。因此,透彻理解这些干扰因素的作用机制,是避免出现假阳性、假阴性等各种错误结果,确保数据真实可靠的根本前提。

QQ:2881498722

QQ:2881498722  手机号码:15800441226

手机号码:15800441226 服务电话:021-54721350

服务电话:021-54721350 E-mail:2881498722@qq.com

E-mail:2881498722@qq.com 公司地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2447-12室

公司地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2447-12室